Kritische Online-Edition der Tagebücher

Michael Kardinal von Faulhabers (1911–1952)

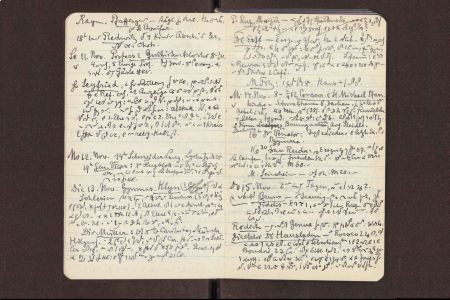

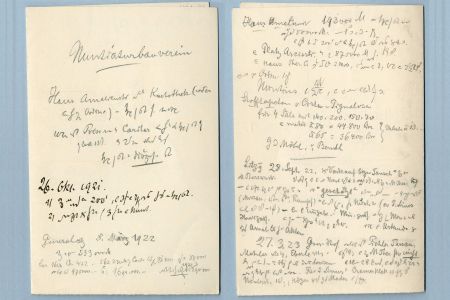

In dieser kritischen Online-Edition werden die Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers und die sogenannten Beiblätter aus den Jahren 1911 bis 1952 veröffentlicht. Es bedeutet einen großen Glücksfall für die Forschung, dass diese Dokumente über einen so langen Zeitraum lückenlos überliefert sind. Erstmals wird dieser Textkorpus systematisch aus der Kurzschrift Gabelsberger übertragen und der Öffentlichkeit in Gänze zur Verfügung gestellt. Die Texte und später auch die Kommentare werden in regelmäßigen Abständen online verfügbar gemacht.

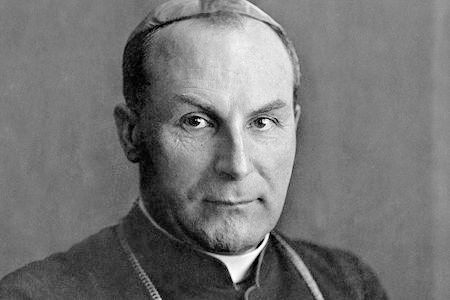

Der Münchner Erzbischof Michael Kardinal von Faulhaber (1869-1952) war ein machtbewusster Kirchenfürst, ein politischer Vordenker, ein hochgelehrter Theologe und ein internationaler Netzwerker. Er prägte die Geschichte der katholischen Kirche über zahlreiche Umbrüche hinweg, vom Kaiserreich über den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik und den Zweiten Weltkrieg bis in die Besatzungszeit und die ersten Jahren der Bundesrepublik. Faulhaber mischte sich ein, nahm Stellung und scheute keinen Streit, wenn es um die Interessen der Kirche und die Verteidigung des Glaubens ging. Das brachte ihm viele Verehrer, aber auch viele Feinde ein. Besonders umstritten ist er heute wegen seiner Kriegsrechtfertigungen, seiner Kritik an der Weimarer Republik und seines Verhaltens im „Dritten Reich“.

Auch politische und kulturelle Entwicklungen beobachtete Faulhaber sehr genau – und versuchte sie zu beeinflussen. Seine Aufzeichnungen sind daher nicht nur eine wichtige Quelle für Kirchenhistoriker, sondern auch für grundlegende Fragen der deutschen und europäischen Politik-, Gesellschafts- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die universelle Struktur der katholischen Kirche eröffnet außerdem internationale Vergleichshorizonte.

Das Editionsprojekt wird insbesondere neue Beiträge zum Verhältnis von Religion und Politik und zum Umgang der katholischen Kirche mit totalitären Ideologien ermöglichen. Gleiches gilt für innovative Forschungen zur Theologie- und Kulturgeschichte, etwa mit Blick auf personelle Netzwerke, Frömmigkeitsformen, Kriegsdeutungen und Geschlechterrollen im Katholizismus oder die Beziehungen zu anderen Glaubensgemeinschaften.

Das Team des Projekts hat sich die von Faulhaber verwendete Kurzschrift Gabelsberger angeeignet. Das Projekt trägt so dazu bei, diese Kulturtechnik vor dem Aussterben zu bewahren. Durch die technische Weiterentwicklung der Datenbanken und Darstellungsformen leistet das Projekt zudem einen Beitrag zur Verbesserung der Forschungsinfrastruktur.